自身が国際結婚し、2万人以上の相談、23年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍・国際家族のマネジメント、在留資格のプログラム、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。

「国籍離脱」とは、日本国籍を自らの意思で放棄し、結果として他国の国籍のみを選ぶことになる法的手続きです。

「国籍離脱」とは何でしょうか?手続きをすると戸籍にはどのような変化があるのでしょう。また、似た言葉の「国籍喪失」とはどこが違うのか、混乱する方も多いはず。実は「入管職員」や「日本国大使館の職員」でもよく理解されていないのが普通なのです。本記事では、実際にハーフ親でもある行政書士の筆者が、国籍離脱の意味と国籍喪失との明確な違いをわかりやすく解説します。

さらに、具体的な手続きの流れや必要な提出書類、届け出先、そして「入管手続きとの関係性」まで詳しく説明しますので、初めての方でも安心です。国籍とビザについて悩んだら、こちらです。

国籍離脱とは?わかりやすく基本を解説

国籍離脱は、日本の国籍法に基づいて行われます。国籍離脱は、日本の国籍法が要請している「二重国籍」の解消や、又は、他国の国籍維持を目的とする場合に行われることがあります。

国籍離脱は、日本の国籍法に基づいて行われます。国籍離脱は、日本の国籍法が要請している「二重国籍」の解消や、又は、他国の国籍維持を目的とする場合に行われることがあります。

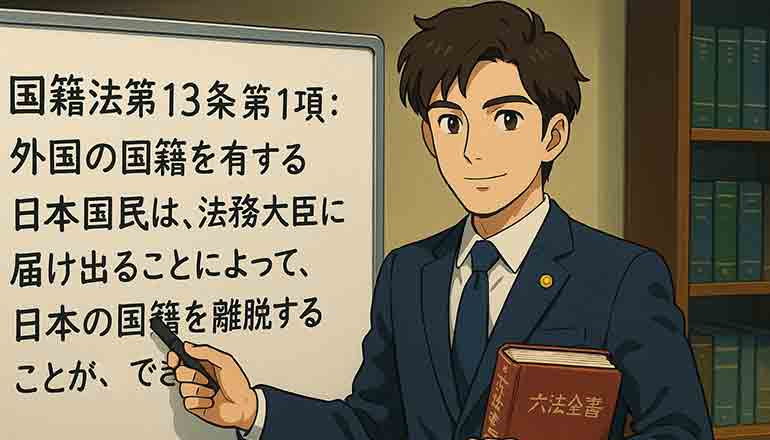

この点、国籍法第13条第1項では、

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

※引用: 法務省

とされています。

この国籍離脱の手続きは、実際には、法務局又は在外公館を通じて行われます。手続きには、本人確認書類や審査書類の提出が求められます。

国籍離脱後、日本の戸籍からは除籍されますが、過去の記録として戸籍にはその旨が記載されます。また、国籍離脱により、日本国民としての権利や義務(例えば、選挙権など)も失われます。

国籍離脱を検討する際は、手続きの流れや必要書類、影響などを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。

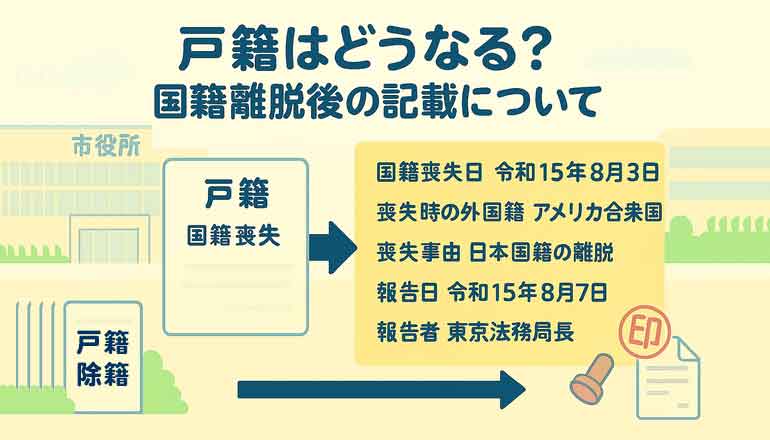

戸籍はどうなる?国籍離脱後の記載について

日本国籍を離脱すると、戸籍にはその旨が記載されます。具体的には、戸籍法施行規則付録第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例(第七十三条第六項関係)とコンピュータシステムによる戸籍証明書等記載例に拠り、具体的には、戸籍の左側の見出しに「国籍喪失」と記載のうえ、さらに、戸籍の右側に、

日本国籍を離脱すると、戸籍にはその旨が記載されます。具体的には、戸籍法施行規則付録第二十五号 第七十三条第一項の書面の記載例(第七十三条第六項関係)とコンピュータシステムによる戸籍証明書等記載例に拠り、具体的には、戸籍の左側の見出しに「国籍喪失」と記載のうえ、さらに、戸籍の右側に、

【国籍喪失日】 令和15年8月3日

【喪失時の外国籍】 アメリカ合衆国

【喪失事由】 日本国籍の離脱

【報告日】 令和15年8月7日

【報告者】 東京法務局長

※引用: e-Gov 法令検索

といった情報が記載されます。人様に見せるようなものではないので、現物を見たことのある方はほとんどいないのではないでしょうか。実物は本当にこの5行だけで他に記載はありません。

※但し、「国籍喪失」と「国籍離脱」は別の概念なのですが、戸籍での記載例では、このように「国籍喪失」が「国籍離脱」を含む上位概念として記載されています。しかし実際には「国籍喪失」と「国籍離脱」は行政分野と文脈によって異なる意味になります。

この記載により、戸籍上で日本国籍を喪失したことが明確に示されます。ただし、戸籍自体が完全に削除されるわけではなく、過去の記録として保持されます。

「国籍離脱」と「国籍喪失」の違いとは?

「国籍離脱」(renunciation of nationality)は、日本国籍を自らの意思で放棄する手続きです。例えば、外国籍を自動取得した後に日本国籍を保持したくない場合や、二重国籍の解消を望む場合に行われます。国籍法13条1項に基づき、本人又は法定代理人が、法務局か在外公館に「国籍離脱届」を提出することで手続きが進められます。この手続きにより、日本国籍を正式に離脱することが可能です。

「国籍離脱」(renunciation of nationality)は、日本国籍を自らの意思で放棄する手続きです。例えば、外国籍を自動取得した後に日本国籍を保持したくない場合や、二重国籍の解消を望む場合に行われます。国籍法13条1項に基づき、本人又は法定代理人が、法務局か在外公館に「国籍離脱届」を提出することで手続きが進められます。この手続きにより、日本国籍を正式に離脱することが可能です。

戸籍法の国籍離脱

「国籍離脱」と「国籍喪失」(loss of nationality)は、いずれも日本国籍を失うことを指しますが、上掲の見本の通り、戸籍法の分野では「国籍喪失」は「国籍離脱」(国籍法13条1項)を包含する上位概念です。「国籍喪失」というと、国籍法11条1項の、

日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

※引用: 法務省

が想起されるところですが、他に、本記事で取り上げている「日本国籍離脱」、さらに、「外国国籍の選択」、「国籍選択の催告で選択しなかった場合」、「国籍喪失の宣告を受けた場合」、も含めて「国籍喪失」という概念で把握されています。

しかし、行政分野や文脈によってこれらの用語の使われ方が異なる場合もあります。例えば、「国籍喪失届」という語句(書式)には、書式に記載ある通り、国籍法11条1項の自己の志望での喪失の場合と、国籍法13条1項の「国籍離脱届」の場合の両方を含みますが、実務上は、「国籍離脱届」経由の喪失の場合には法務局長から職権で市区町村に通知され、「国籍喪失届」を使わない例があります。

また、「国籍喪失届」は市区町村又は在外公館に出しますが、「国籍離脱届」は法務局又は在外公館に出すという違いもあります。「国籍離脱届」経由の場合には、法務局等から職権で市区町村に「国籍喪失報告」がなされる扱いが存在します(法務局が行わない場合には当事者が国籍喪失届出。)。

このように戸籍法・国籍法の枠内では、「国籍喪失」という言葉が「広い意味」(国籍法11条1項、13条1項、その他)で用いられている、と言うことができます。

入管法の国籍離脱

次に入管法第22条の2第2項では、「在留資格取得許可申請」につき、「手続対象者」は、

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方

※引用: 法務省

とされています。ですが、この入管法の文言である「日本の国籍を離脱」とは、国籍法13条1項に限定されず、およそ「国籍喪失」を含んだ概念であると言え、国籍法11条1項を含みます。したがって、入管分野では、「国籍離脱」=戸籍法での(広い意味の)「国籍喪失」の趣旨だという用語法だということになりますので、誤解に注意が必要です。例えば、国籍法11条1項の「国籍喪失」では「国籍離脱」ではないので、「在留資格取得許可申請」ができない、といった誤解です。

住民票での国籍離脱

さらに住民票の分野はどうかと申しますと、「国籍喪失による経過滞在者」という概念があります。ここでの「国籍喪失」には「国籍離脱」が含まれ、意義は、

出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

※引用: 総務省

とされております。この期間の間は従前の住民票が継続されます。

国籍離脱と国籍喪失の違いのまとめ

:戸籍法と国籍法では、以下のようにまとめることができます。

国籍離脱:外国国籍を有している場合に、本人の意思による手続きで日本国籍を放棄すること。

国籍喪失(広い意味):自己の志望で外国国籍を取得した結果、日本国籍を失うことや、国籍離脱を含み、およそ日本国籍を失うこと。

※上掲の通り、法令分野で用語法に例外あり、文脈によっては、これらの用語が異なる意味で使われることがあるため、注意が必要です。

国籍離脱のメリットとデメリット

国籍離脱は人生における重要な決断であり、メリットやデメリットがあります。海外でのキャリア構築や二重国籍の解消など、前向きな側面がある一方で、日本の戸籍や政府の許可無しで滞在できる資格など重要な権利を失うリスクも伴います。

国籍離脱は人生における重要な決断であり、メリットやデメリットがあります。海外でのキャリア構築や二重国籍の解消など、前向きな側面がある一方で、日本の戸籍や政府の許可無しで滞在できる資格など重要な権利を失うリスクも伴います。

国籍離脱のメリット

この項目では、「日本の国籍離脱」だけではなく、例えば、米国国籍やロシア国籍など、「外国の国籍を離脱する場合」のことも含めて解説致します。

○二重国籍の解消が可能

日本と外国の二重国籍状態にある場合、日本国籍を離脱することで、法的に一つの国籍に統一できます。これにより、国籍法14条1項の国籍の選択義務を履行することができます。

○他国の職に就きやすくなる

既に外国が生活の本拠である場合、その国や状況によっては、国籍離脱届を提出することで、その国での政府職など、日本国などの外国籍を持たないことが条件となるポストの志望がスムーズになります。

○税・社会義務の簡易化

一定の国では、国籍がある場合、その国に住んでいなくとも課税されてしまう国があります。そのような場合、二重国籍による両国への納税負担が排除され、簡潔に管理しやすくなります。

○軍役義務の消滅

日本は徴兵義務のない国ですが、世界の多くの国では徴兵義務があります。このため、主に男性の場合には、成人直後の時期に徴兵されるかどうかという点でのメリットがあります。外国籍離脱は国・地域で方法は異なりますが、日本国内の駐日大使館でできる国もあります。一般に、成人か未成年かで大きく異なり、年齢、条件等の制約がありますので、早めに行動しておきましょう。

○外交保護に関する混乱の回避

日本政府の関与対象が曖昧になる「保護権の衝突」リスクを軽減できます。

国籍離脱のデメリット

この項目では、「日本の国籍離脱」のデメリットを解説致します。

○戸籍への影響

戸籍には「日本国籍の離脱」と明記され、除籍されます。ただ、複数人が入っている戸籍の一人が除籍されても、他の人には影響はありません。

○在留に影響あり

次に在留資格の関係では、既に日本で滞在している場合には、原則30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければなりません。

他方、海外に在住している場合、以降は日本に入国する場合には毎回、「必ず」日本政府の「許可」が必要になります。短期滞在であっても、上陸「審査」と上陸「許可」を受けることになります。特に中長期在留の場合には、様々な審査条件があり、必ず許可されるものではなくなります。

○就職活動等への影響

在留許可されても3年や5年の在留期間になるとは限らず、入管のエリアや審査内容に拠っては、初回は日系2世(日本人の実子)でも、1年になることが普通にあります。20歳までに国籍選択義務(国籍法14条1項)を履行するために、日本の国籍離脱を選んだ場合、大学生の場合のちょうど就職活動か、あるいは就職直後ですが、1年後の更新手続の際、就職直前の地方での研修期間や海外で研修中の場合もあります。更新手続は慣れないと窓口で申請日と受取日の行き来で、最低2回、研修が中断してしまいます。また、海外研修になったような場合には海外にいたままでは更新できません。

○仕事への影響

また、「国籍喪失による経過滞在者」から、在留資格取得許可されるまでの間は、就労が認められておりません。したがって、大学生のアルバイトや、就職後の仕事も、在留資格取得許可されるまでの間は、不法就労になります。これは制度設計上の要請であり、対応策は、学生の間など、就職前に、早めに実行すること、国籍を失ってから、在留資格取得までの流れを最短期間にすること、等が考えられます。既に就職後の場合は、事前に対応方法を検討しておく必要があります。

○旅券(パスポート)所持権の喪失

日本のパスポートが無ければ、査証(ビザ)無しで渡航できる国が制限される場合もあります。しかし、欧米や一部のアジアの国など、日本のパスポートと比較して査証無しで渡航できる国は大差ない場合には問題にはなりません。

○参政権などの権利喪失

日本の戸籍から除籍されるため、選挙権や被選挙権等、日本国民の権利が失われます。

並びに、

海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます

※引用 日本年金機構

ところ、このような権利も失われます。

○国籍の再取得のハードルが高い

再び日本国籍を取りたい場合は、新たに帰化手続きをしなければなりません。日本の場合、帰化には永住権は必須ではありませんが、国籍離脱者の場合は、海外にいたまま国籍を再取得することはできません。

まず、入管の許可を得て、中長期の在留資格を得たうえで、国籍の再取得に向けて準備と期間が必要です。

○精神的・手続的負担になる

主に国籍離脱後に日本の入管に在留資格の申請が必要な場合ですが、入管のエリアによっては、極度に混み合っており、申請受付まで辿り着くのも数時間待ち、少しでも不備があれば出直しとなり、電話も30回電話しても全くつながらず、ようやく受付されても、いつ許可になるか事前には告知されず、結果受取が別日で、別のカウンターで同様に数時間待ち、なおかつ、1年しか許可されない可能性を想定内にしてその後の行動(就活や就職など)を設計しておく必要があります。

国籍離脱の手続き方法を徹底解説!

国籍離脱の手続きは複雑で、初めての方にとっては戸惑うことも多いでしょう。必要書類の準備や提出先、手続きの流れを知らないと、手間や時間がかかってしまう可能性があります。ここでは、国籍離脱の手順を一から丁寧に解説し、届出方法、必要書類、注意点まで詳しくご紹介します。

国籍離脱の手続きは複雑で、初めての方にとっては戸惑うことも多いでしょう。必要書類の準備や提出先、手続きの流れを知らないと、手間や時間がかかってしまう可能性があります。ここでは、国籍離脱の手順を一から丁寧に解説し、届出方法、必要書類、注意点まで詳しくご紹介します。

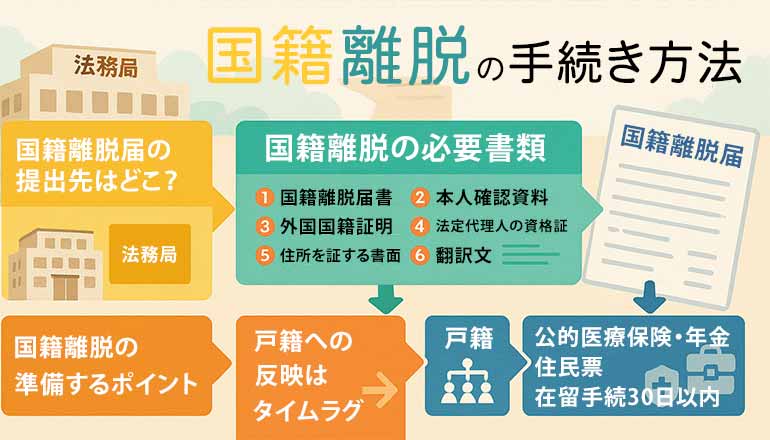

国籍離脱届の提出先はどこ?

日本国内では、住所地を管轄する法務局または地方法務局(国籍事務を扱う支局を含む)が提出先です。

海外在住者は、居住国にある在外日本国大使館または領事館に届け出るか、又は、来日すれば居所扱いすることが通例可能になりますので、日本の法務局に出すこともできます(入国時、日本のパスポート、出国時、外国のパスポート。)。

国籍喪失届(国籍法11条1項)との大きな違いは、必ず「自ら出頭」が必要であるという部分です。これは「国籍喪失届」(国籍法11条1項)では、届出しなくとも「既に日本国籍が消滅している」わけですが、「国籍離脱届」は新規に日本国籍を消滅させる、さらに一層重大な行為であるためです。

国籍離脱の必要書類

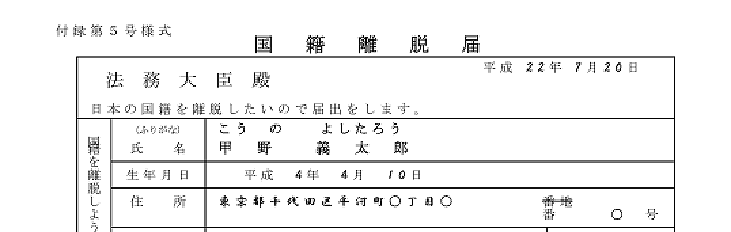

○国籍離脱届書

所定の書式に戸籍通りの氏名・本籍を正確に記載します。創設的な届出ですので、帰化手続や国籍再取得手続と同様、職員の面前での署名が必要ですので、事前に署名しておくことはできませんので、注意しましょう。他方、国籍喪失届の場合には、創設的な届出ではないという建前で、事前に署名しておくことができます。

実際には次のようなものです。

※引用: 法務省

○本人確認資料

外国と日本の旅券(パスポート)、運転免許証、健康保険証等で本人確認致します。

○現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面

通常は、外国の旅券(パスポート)のことを言います。外国の旅券(パスポート)とは別の国籍証明書は通例は要りません。同様に、当該外国の出生証明書も国籍証明という意味では通例は不要です。

○本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を証する書面

戸籍などのことを指します。

○住所を証する書面

住民票の写し等のことです。

○翻訳文

外国語で作成された書面には、日本語の訳文が必要ですが、基本的に日本の戸籍・国籍関連の行政機関に出す翻訳文は、公証人などの公的認証は不要です。

国籍離脱の準備するポイント

一般に法務局や在外公館での国籍・戸籍手続は、入管への申請と異なり、予約制です。特に日本国内の法務局は、地域によっては非常に混み合っており、例えば帰化手続では予約を取るだけで半年近く待つエリアもあります。

但し、同じ法務局の国籍課であっても、帰化手続と国籍離脱等の手続では区別があり、国籍離脱等の手続では、数か月も待つようなことは通例はありません。早ければ1週間から数週間程度で窓口まで行くことが可能です。

法務局で国籍離脱届が受理された場合には、当事者に、「日本国籍の離脱について」と題する通知書が交付されます。離脱を直接証明する、法務局長名義の公文書ですので、大切に保管しておきましょう。但し、帰化者の身分証明書のようなものと異なり、それを市区町村に出すものではございません。

戸籍への反映

もっとも戸籍への反映には多少タイムラグがあります。たとえば、ある年の3月1日に法務局で国籍離脱届が受理されたとします。3月1日に日本国籍は消滅します。しかし、一般にそこから、法務局側が市区町村に報告するには1週間程度経過することが多く、3月8日に報告されたとします。さらに市区町村ではそこから戸籍の除籍処理を内部で行いますが、これにはさらに1~2週間かかることがあります。すると除籍されたころには、3月22日ころになっている可能性があります。ところで、入管法では在留継続の場合、「30日以内」に在留資格取得許可申請が必要ですが、この計算では、ほぼギリギリですので、同時並行で申請準備しておかないと、間に合いません。

住民票

国籍離脱届が反映されますと、職権で英文字で氏名が記載されます。これは法務局から市区町村への報告内容に「外国人氏名」が英字で併記されるところに拠って記載されます。

在留資格取得許可申請の標準資料では、住民票が掲載されていないことがありますが、実際には経過滞在の住民票がありますので、通例は住民票も添付します。入管が公式に案内する標準資料は必要な資料が掲載されていない場合と、不要な資料が掲載されている場合がありますので、あくまでも参考として理解する必要があります。なお、経過滞在の住民票であっても、転出や転入は可能です。

公的医療保険

公的医療保険は継続されます。その意味では、在留期間更新許可申請等の場合の、「特例期間」制度に、「国籍喪失による経過滞在者」は似ている側面もあります。

就労許可

しかし、「国籍喪失による経過滞在者」では就労許可がないため、就労できません。このため、在留継続&就労継続ないし就職希望の場合、法務局→市区町村→入管→審査完了→在留カード受取、の流れの全てが最短になるように急ぐ必要があります。

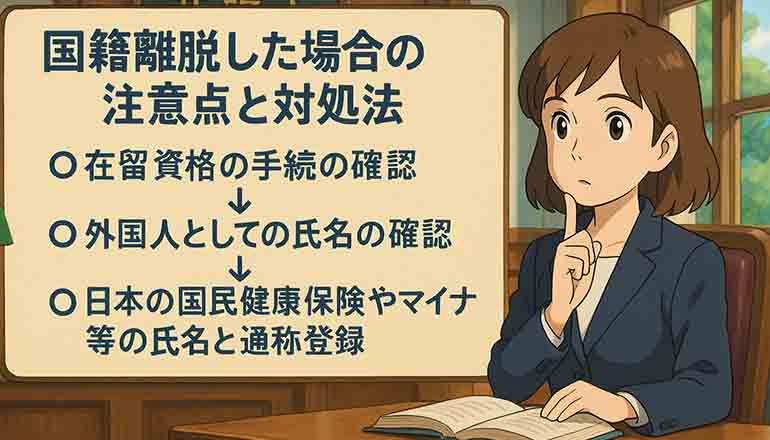

国籍離脱した場合の注意点と対処法

○在留資格の手続の確認

○在留資格の手続の確認

在留継続の場合、離脱後すぐに在留資格の手続の確認をしましょう。出生時に親の一人が日本人の場合には、「日本人の実子」という理由で「日本人の配偶者等」の在留資格になります。もっとも、ここで敢えて在留資格「留学」等を検討する方もおられます。「留学」の在留資格では就労制限もありますし、就労無制限の「日本人の配偶者等」よりも権限の弱い在留資格です。したがって、特段の事情がない限り、「留学」等の在留資格で手続する意義はございません。「留学」のほうが審査が早い」というようなことも(基本的には)ありませんし、それよりもデメリットが上回ります。

時々、「日本人の配偶者等」(等)のより有利な在留資格で行ける方が、なぜか不利な在留資格を取得しているケースがあり、入管は「何が有利か」といったことは、アドバイスしませんので、自らの経験と知識で判断する必要があります。

○外国人としての氏名の確認

在留継続で住民票があった場合、これまで漢字・ひらがな・カタカナだった氏名が、「国籍喪失による経過滞在者」の段階の住民票から、英字に変わります。この英字氏名は、市区町村に報告された英字氏名ですが、通例、パスポートの券面の氏名表記の順番で記載されます。稀に間違っていることがありますので、内容を確認しましょう。後日、入管が正式に在留カードを発行した場合には、在留カードの券面での氏名表記が優先されて住民票に反映されます。

国や個人によっては、外国のパスポートには氏名が逆転して記載されている場合もあります。入管は通例、パスポートの券面の氏名表記の順番でしか在留カードを作成されません(MRZ情報こと、いわゆる2行情報、つまり機械式読み取りの箇所は優先されません。)ので、氏名が逆転して(名→氏の順で)記載されたままになることがあります。

これらを予め想定しておくことが対処法となります。

○日本の国民健康保険やマイナカ等の氏名と通称登録

住民票に連動しており、基本的に英文字で記載されます。それを避けるためには、住民票に「通称」を登録することです。元日本人ですので、除籍された戸籍によって元の漢字等の氏名の常用の立証は容易であり、直ちに登録できます。そうすると、国保(通称のみで作成可)、健保(通称のみで作成可)、年金(通称のみで作成可)、運転免許証(本名・通称併記)、マイナンバーカード(本名・通称併記)、となります。

これらの結果、例えば、法人登記なども通称のみで登記できます。

あとから通称登録するとかえって大変ですので、外国人となった段階で通称登録しておくと、それまでの日本人時の氏名と連続し、非常に便利で、ほぼ必須だと考えております。

なお、在留カードは本名のみです。

○まとめ

国籍離脱は法律的・行政的にも複雑です。手続き漏れや誤認がないよう、特に資料の不備や期限管理に十分注意して進めてください。

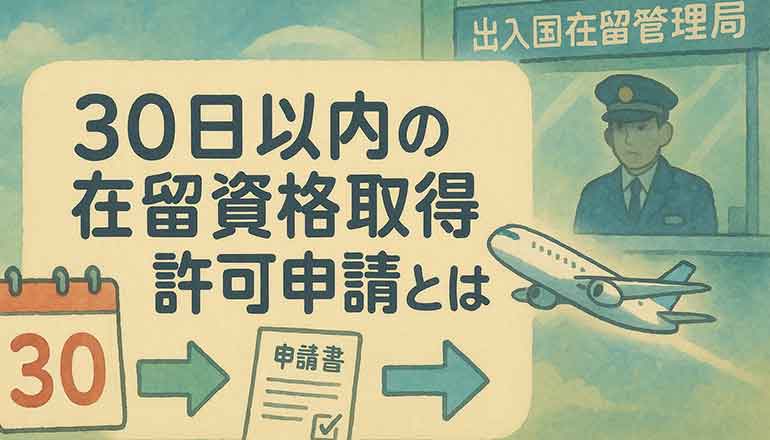

30日以内の在留資格取得許可申請とは?

「在留資格取得許可申請」とは、日本国籍を離脱した人や日本国内で出生した外国人などが、日本に60日を超えて滞在する際に必要な法的手続きです。この制度は、出入国管理及び難民認定法22条の2に基づいています

「在留資格取得許可申請」とは、日本国籍を離脱した人や日本国内で出生した外国人などが、日本に60日を超えて滞在する際に必要な法的手続きです。この制度は、出入国管理及び難民認定法22条の2に基づいています

申請タイミングと基本的な要件

日本国籍を離脱し、外国人となった場合で、日本に引き続き60日間を超えて滞在するには「在留資格取得許可申請」が「30日以内」に必要です。他方、60日間は在留資格なしで滞在可能です(いわゆる特例期間制度のような申請をかけて審査が係属しているという要件はありません。)。

日本と外国の身分関係資料のほか、日系2世であっても、経費支弁能力を立証する資料が必要です。学生の場合には扶養者の経費支弁能力立証資料が必要となり、扶養者が海外在住の場合には、通例は海外の資料も出すことになります。

さらに問題になるのは許可期間が1年か3年か5年かです。在留期間を指定して許可を得るのは元々、技術的にも現場的にも難易度が高く、全く同じ案件でも違う結果が出ます。基本的には1年を想定内にしておく必要があります。入管エリアや担当官にもよるのですが、3年か5年が出れば幸運という位置付けです。

申請する行政機関

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。ここで言う「住居地」とは、「国籍喪失による経過滞在者」や「出生による経過滞在者」の場合、「経過滞在」の住民票がありますので、「居所」ではなく、住民票の住所を言います。したがって、短期滞在の在留資格から在留資格変更許可申請する場合のように自己申告に近いような居所とは異なります。

国籍離脱の場合の在留資格取得許可申請の提出書類

以下は一般的に必要とされる主な書類です。個別のケースで追加書類が発生する場合があり、その場合には審査も遅れます。事前に追加書類が発生しないように用意周到に確認をしておきましょう。なお、本人が「日本人の実子」で、なおかつ、「日本人の配偶者」の場合には、両方に該当しますが、そのような場合は「日本人の実子」で申請したほうがメリットがありますので、間違えないように注意しましょう。

□在留資格取得許可申請書

□有効な旅券と写真1枚

□日本の国籍を離脱した者

:「国籍を証する書類」が要ることになっておりますが、通例はパスポートの写しで足ります。法務局から交付される国籍離脱の通知書には通知書を入管に出すようにとの旨が記載ありますが、必須ではありません。

□戸籍

□(海外で出生した場合)出生証明書

□日本での滞在費用を証明する資料

:扶養者についても住民税課税証明書、住民税納税証明書が無い場合、本人and/or扶養者の預貯金通帳の写しなどを出します。

□住民票

□身元保証書

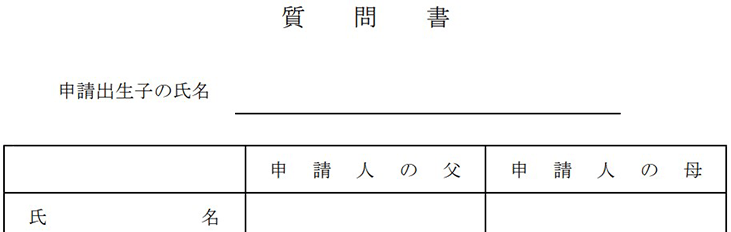

□質問書

:この質問書は、次のようなものです。

※引用: 法務省

本文はPCで作成されても構いませんが、「記載者の署名」は自筆になり、申請人の父母の身分事項ですので、一般的にには本人の日本人側の親が署名することが多いです。出生地、住居地は、通例は都市名までで足ります。

審査期間と結果

国籍離脱の場合には国籍離脱から60日以内に審査結果が出ます。申請から60日以内という意味ではありません。許可されると在留カードが交付され、中長期在留者として法的に認められます。

注意点

在留資格取得許可申請をするのを失念し、あるいは、起算点を誤解し、国籍離脱から60日を超えると不法滞在(オーバーステイ)と見なされ、強制退去や罰則の対象になりえます。

日本人の実子で、日本語ペラペラで、親が日本人で、元日本人であっても、不法滞在(オーバーステイ)状態で、たまたま警察官に呼び止められた場合には、警察としては逮捕ないし入管に送るしかないのが原則です。そして、送致された入管では、本来は収容するものであり、実際にも「普通のハーフの子ども」の日本人の実子で、収容された例が現実にあります。

国籍離脱から在留資格取得許可までの実例

事例:Cさん(20歳前・男性・大学生・日本人の実子・外国で出生)

事例:Cさん(20歳前・男性・大学生・日本人の実子・外国で出生)

出生環境:幼少期~中学生までは外国で生活、以降高校・大学進学のため来日。

背景と選択:20歳を目前に控えた節目で、国籍法14条1項で「国籍の選択」の義務があると知りました。両国籍をどうするか迷い、親と相談の末「外国籍を選ぶために日本国籍離脱」を決断。

国籍離脱届の提出

Cさんは法務局へ「国籍離脱届」を提出し、日本国籍を選択しない意思で、国籍離脱の正式手続きを完了。必要書類は戸籍全部事項証明書、外国籍を有する証明書(パスポート)、住民票(日本の住所証明)などで、法務省の基準に準拠しました。

その際、その日から30日以内に入管に申請しないと、60日を超えた時点でオーバーステイになると法務局職員から言われ、そのようなルールがあると初めて知り、焦りました。親もそんなことがあるとは知りませんでした。30日のカウントダウンが開始されました。

国籍離脱後の在留資格の対応:60日の合法滞在と30日申請義務

出入国管理及び難民認定法22条の2により、離脱日から60日以内は在留資格なしでも合法滞在可です。

ただし60日を超える滞在には、30日以内に申請が必要で、Cさんは成人であるため本人による申請提出が義務付けられています。つまり親が代わりに行うことはできません。

しかし、入管に日系2世(日本人の配偶者等)の在留資格で申請し、許可されるには、除籍された戸籍が要ると知りました。ところが本籍地の市役所に聞くと、まだ法務局から何の連絡もないので、何もできないし、法務局から報告が来て、それから除籍するのも1~2週間かかるとのこと。やむなく待つことになりました。この待っている間、日本人の親は成人したばかりの子どもに任せているのでは危ないと思い、自分で動いて、詳しい情報を持っている人に相談することにしました。

在留資格取得許可申請:日本人の配偶者等(実子として)

「日本人の配偶者」「等」には「日本人の実子」が含まれるとCさんとCさんの親は知りました。どの在留資格がベストなのか入管は何も言わないため、もう少しで勘違いしてしまい、別の不利な在留資格を申請するところでした。

申請先をどう選択するかも重要でした。一般に入管の申請先は選択できないことが多く、仮に選択できても選択する意味もない場合が大半です。しかし、たまたま選択でき、しかも選択する意味がある案件でした。一番有利と推測できる入管を選択しました。

また、入管のホームページに掲載されているような資料だけではなく、少しでも有利になる資料を考案し、不利になる資料は極力省いて出しました。

就活との両立と不安

Cさんは就職活動を目前に予定していたため、国籍離脱から「30日以内申請」が非常に厳しいスケジュールであると感じました。市役所には「プッシュ」をしていましたが、除籍された戸籍が出来るころには、「30日以内」に残り1週間となっていましたので、少しでも何か手違いや勘違い、見当違いがあったら間に合わなかったのです。

このように法令の規定を遵守して申請することは、なるべく長い在留期間を得るうえでも大切ですが、こうして申請しても、在留期間が1年しかもらえない可能性があり、今後の就職活動の設計が不安だったという実情もありました。ハーフの立場でバイリンガルなことを活かし、外資系企業で国際的な仕事に就くことが夢でした。ところが、在留期間が1年だとすると、更新期間中に日本にいない可能性もあり、就職活動に影響すると考えていました。

審査と在留カード交付

日本人側の親は詳しい人に代わりに申請を頼んでいました。

そして、申請の日のわずか5日後、出入国在留管理局による審査により、「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されました。特例的に早く審査されました。事前には「離脱日から60日以内」のギリギリまで審査されることがあると聞いていたため、余りの速さに驚きました。

許可された在留期間は3年。審査する入管の担当官次第で、初年度は1年の在留期間が出てしまうのが普通にあると聞いていた本人は、ホッと安心し、就職が決まった後に更新申請して、将来的には5年の在留期間と永住権を目指せると確信しました。

ポイント・心構え

○タイミング

:30日以内の申請はスケジュール調整が必要

○問題点

:就活との両立、就職への影響

○資料準備

:たとえば、外国の出生証明書は、国籍離脱届で法務局では通例は要りません。ところが、入管の申請ではこのような案件では、外国の出生証明書は、通例は出します。そして外国の出生証明書は母国の実家に置きっぱなしという場合もあります。そうすると、このようなタイトなスケジュールでは、入管の申請に間に合わないことがあります。だとすれば、国籍離脱の前にもう入管の用意をしておかないと間に合いません。したがって、当事者は同時に国籍離脱手続と、入管の申請手続の両方を把握し、スケジューリングを完璧に設計しておく必要があります。

○在留更新

:更新を見据えた手続きが前提になり、なるべく長い期間が得られれば、就活時期の学生にはベストとなる。

まとめ

Cさんのケースは、国籍離脱→在留資格取得まで限られた時間内に重要な判断と申請を行う必要性を如実に示しています。

制度の期限をしっかり把握し、提出書類の不備を避けるためにも、余裕を持った対応をおすすめします。

よくある質問|国籍離脱・喪失の疑問を解消

Q. 国籍離脱できない国はありますか?

Q. 国籍離脱できない国はありますか?

A. 日本では、現に外国籍を持たないと国籍離脱できないと解されています(木棚照一著『国籍法』[初版]383頁。)。そういう意味で無国籍になる自由があるわけではありません。なお、無国籍者は入管法では「外国人」として扱われますので、無国籍になってメリットがあることは通例はありません。外国への渡航の際に、差し支えることになります。

外国でも同様に無国籍になることが認められていない例が多いです。一例としてロシアの場合を挙げますと、未成年の間は無国籍になることは認められません。未成年者を保護する趣旨だからです。成人の場合、帰化申請の終盤で、日本政府が日本国籍を許可する予定である旨の指示書があると、国籍離脱できる制度設計ですが、その場合でもロシアでの法的義務の未履行があると離脱できません。また、昨今の国際情勢の結果的に離脱できない例があります。

他の国ですと、「大統領の許可」が必要になる等、法令上、事実上、離脱できない例があります。(外国の)「国籍離脱」ができない場合に問題になってくるのは、日本への帰化申請の終盤段階です。外国の法制度に依拠するほか、個人個人でも違いますので、一律にできる・できない、が決まっているものではありませんし、そもそも法務省側も外国側の制度運用の現在進行形を全て把握しているものではありません。

Q. 日本の国籍を放棄した人はどのくらいいますか?

A. 国籍離脱届という趣旨では、日本社会全体でみると、ごく少数です。そもそも外国との(合法的な)二重国籍が前提ですので、ネットでご覧になれるほど、よくある話ではありません。ネットはレアケースでもすぐにヒットするためです。

実際は、社会的には「極端なマイノリティ」です。したがって法務局でも入管等でも、審査する公務員の側も慣れてはおらず、間違った案内(例、国籍喪失しても戸籍から除籍されるまではパスポートを使っていい、重国籍なのか外国単独国籍なのか判断するには膨大な行政のエネルギーと時間が必要な案件の場合には「それを避け」、重国籍あるいは外国単独国籍の扱いをする、「一般論ではこうですが、あなたのケースで実際にそうなのかは保証できません。」との旨の回答する、等の案内。)をする例が現実にあります。

したがって、対策として、国籍離脱や国籍喪失、二重国籍の問題に取り組む当事者は、日本(及び外国)の各種行政機関の職員の回答を鵜呑みにせず、日本国籍と外国国籍につき、日本の国籍法と外国の国籍法を「当事者で」調査し、当事者自身がその件に係る専門家になるつもりで取り組む姿勢が必要です。

但し、そういうレアケースな疾患では、患者自身が自ら調査する姿勢も必要ですが、同時に、その「希少難病」の豊富な治療経験のある専門性の高い医師という専門家の治療や支援ないしコンサルを勿論受けるのが普通です。それと同じで、国籍の問題は法分野の中でも実際には極めて特殊かつレアな案件です。自ら調査する姿勢も必要ですが、レアケースな法的状況では、自分で全てやろうと誤解するべきではないのは勿論です。具体例を挙げますと、国籍を意図せずに喪失してしまった場合、その時点で既に大きな失敗が具現した経緯です。それ以降は行政の職員が何を言おうとも、損失(病気の進行)を最小限に食い止めるため、もはや経験のない自分だけで進めるべきではないはずです。

Q. 国籍離脱すると無国籍になることはありますか?

A. 日本の国籍法では、現に外国籍がある場合にのみ離脱が可能とされており、単独国籍の日本国籍を放棄することはできません。したがって、日本国籍だけを離脱して無国籍状態になるケースは制度上想定されていません。

他方、外国の国・地域では、一定条件で無国籍になる例を認めています。例えば台湾では従来、日本に帰化する場合、法務省の指示書の取得後、『喪失国籍許可証書』を得て、無国籍になってから日本に帰化する流れです。

無国籍では海外渡航に差し支えますので、タイミングに注意しましょう。

Q. 日本の国籍をなくすにはどうすればいい?

A. 外国籍を有する場合に限り、居住地を管轄する法務局または在外公館へ「国籍離脱届」を提出し、かつ、受理されれば、手続きが可能です。

外国の国籍を取得するには、ハーフの子どもで血統主義で生来的に自動取得する、生地主義で外国で出生して取得する、外国への帰化申請で取得する、等の方法があります。但し、ハーフの子どもでも、日本で出生した、外国人親がその国籍国との関連性が希薄な国民である、等の理由で生来的に自動取得しない国はかなり多くあります。そのような場合に、自己の志望で外国への帰化申請や「国籍登録」を行うと、日本の国籍は無くなる例がありますが、これは国籍法11条1項の効果で、「当然に自動消滅する」のであって、「国籍離脱」とは異なります。

では、(1)ある子どもが、その外国人親の外国籍を生来自動取得したか、(2)外国籍を生来自動取得していない場合に、国籍法11条1項の「自己の志望」で外国国籍を取得したと言えるか、この(1)(2)は最も注意が要る分野で、筆者はある外国の案件を承知しておりますが、法務省、外務省が外国政府に打診し、1年以上、組織的に調査してもなお結論が出ない例があり、『戸籍』誌や『戸籍時報』誌にも全く示唆すらない話は無数にあります。その理由は外国の国籍法の解釈適用にかかるため、結局、外国政府がどう考えているかが核心部分だからです。例えば、外国の国籍法の法改正があって、それがどういう解釈適用になるのか、日本政府は法務省の民事局長であっても、本来は知る立場にもありません。つまり「日本人の誰も知りません」し、ネットの「どこにも書いてません」。何か具体的案件があって初めて動くのです。帰化申請はともかく、国籍喪失の案件は、数が少ない割には、下手に関わると大火傷する、非常に難易度が高い分野です。ゆえに専門家も「現場で」動いているレベルでは、研究者は別として、実際にはほとんどおりません。

Q. 日本国内に無国籍者はいますか?

A. たとえば筆者はインド国内のチベット人という立場の無国籍者のケースを現認しております。そのような場合には入管も無国籍と扱います。但し、入管側は客観的に無国籍でも親の血統で親の国籍国だとみなしている例があり、暗数は相当多いと言えます。また、日本人がある外国の国籍を自己の志望で取得して日本国籍を喪失した後に、それでは困るという観点で、日本国籍の喪失が表面化しない段階で、表見上残存した(無効な)日本旅券を使って、その外国の国籍を今度は国籍離脱した場合、その方は客観的には無国籍者となっています。

Q. 二重国籍はなぜダメなのでしょうか?

A. 日本の国籍法は単一国籍を原則とし、原則は二重国籍を認めません。その主な理由として、

国家間の外交保護権の衝突を招くおそれがある。また,国家は,自国民に対し,納税義務,兵役義務等の種々の義務を課し得るところ,重国籍者については,これらの義務が衝突したり抵触したりする事態が生じ得る。さらに,・・・別個の旅券を行使することが可能となって入国管理が阻害されたり,重婚を防止し得ない事態が生じたりする可能性も否定することができない。

※引用 裁判所

といったことが援用されています(同PDF43頁)。

Q. 日本で生まれたハーフの国籍はどうなりますか?

A. 生来自動で「二重国籍」になった場合には、成人前後に、国籍選択時に日本国籍を離脱することも可能です。但し、外国の「生地主義」を「考慮」して採用する国の親との間で「日本で」生まれた場合、日本人の親を持つハーフの子は出生時に自動的に日本国籍と外国籍の両方を取得「しない」可能性があり、生来自動で「二重国籍」となるとは「限りません」。その場合で外国の国籍を取得した場合、日本国籍を喪失している場合があります。

一例として、米国の場合、日米ハーフの子どもが、アメリカでなく日本で出生したとき、その子どもが米国国籍を取得した場合、市民権証明書と帰化証明書ではアメリカでは全く別の書類だということになっているのですが、いずれなのかによって、日本側の扱いが(つまり日本国籍があるのかが)異なります。

一般に国籍案件を扱うとき、市民権証明書と帰化証明書は多くの国では同じようなものだという意識が出がちですが、そうではないことがある、という例で、国籍案件は国と個人ごとにバラバラで、完全にオーダーメイドです。

実際に困るのはパスポート申請の場面です。パスポート申請では「あなたのお子さんは日本国籍を喪失している(可能性がある)ので、パスポート申請は受付けできません。」等と指摘される例がありますが、そこをクリアしてなんとか申請までつないだ場合でも、アメリカの場合、市民権証明書かConsular Report of Birth Abroad (CRBA)、出生証明書がないと日本のパスポートが発給されない例があります。

Q. 国籍離脱した日本人が再帰化するとどうなるの?

A. 戸籍には帰化の旨が記載されますが、元通りにすることは、技術的には、可能です。特に不利益はありません。

Q. 国籍離脱による国籍選択の期限は?

A.重国籍発生の時期によって異なります:

○18歳未満で重国籍になった場合→20歳未満まで

○18歳以降→重国籍発生から2年間以内。期限を過ぎても選択義務は継続します。

Q. 選択期限を過ぎたらどうなる?

A. 期限を超えて選択しない場合、法務大臣が選択を催告できるとされ、それでも応じない場合には日本国籍の喪失するという法律になっています(国籍法15条3項本文)。

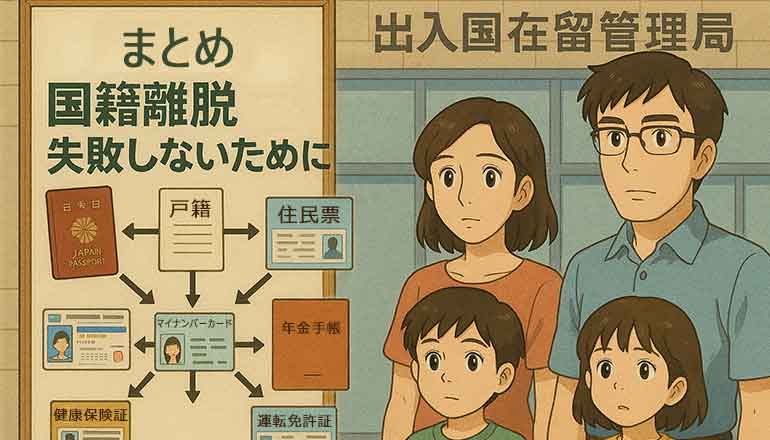

まとめ|国籍離脱・国籍喪失で失敗しないために

○国籍選択の基本ルール

○国籍選択の基本ルール

日本は単一国籍を原則とし、重国籍状態(日本と外国の両方の国籍を持つ状態)を原則、許容しません。重国籍者は、一定条件で、どちらかを選ぶ義務があります(なお、本記事では国籍法違反になるような手法は公には書くわけにはいきませんので、その点はご了承下さい。また、実際問題、今後の法令と運用がどうなるかは、国会と政治情勢次第であり、中長期的には誰も予測はできません。)。

○「非合法の重国籍」の場合

国籍選択の話はそもそも合法的な重国籍が要件なので、さておき、「非合法の重国籍」の場合についてコメント致します。「非合法の重国籍」とは、実態は外国籍しか持っておらず、日本国籍が喪失してしまっているが、両国のパスポートを保有してきた場合を言います。

筆者もハーフ親なので、敢えて申し上げますが、「何か具体的に問題(例、パスポートを拒否される)が起きない限り、何も行動を起こさない」かたが多いです(故意と過失の不知と両方ですが、不知のほうが多いです。)。ですが、このような案件で思いますのは、実際に問題が起きた場合には、本人が大学を出て就職直後だったりして、住民票が一時的でも消えて、住民税も課金の根拠を失い、特別徴収から外れ、市区町村からの住民税額決定通知書も会社に届かないことになり、外国人に全ての身分が変わるとなると(長らくずっと不法就労でした、申し訳ありませんでした、ということを)会社にバレないわけにもいかず(法的にどうしても生じることのある、短いとは言えない)就労不可能期間での仕事の中断が許されないなど、かなり取り返しがつかないレベルになっているということです。実際にも妻子がいるのに会社を辞めて、しばらく無職となり、在留資格をようやく取れた後に転職するしかなかった実例もありますので。損失金額に算定は難しいですが、大企業勤務でしたので、数百万円以上はロスしています。そういう案件では結婚相手の家も心配しますので、親が相手の配偶者の家の親に謝罪に行くことになりました。現実はそうだという事実です。

○筆者の子どもの場合

筆者の子どもの場合は、さすがに(子どもが生まれた直後の段階で、知識と経験を使って、将棋のように、ああなったら、こうなる、こうなったら、そうなる、と予想してました。)、そういうことにはならないようにはしていますが、ただ、自分に専門知識や調査する材料や技術がない限りは、自分で対応することは不可能な案件だったし(そもそも全く気づいていません。)、今でも自分の子どものパスポートを更新するときには、パスポートセンターでは、注意事項や専門知識での説明が要求されることも事実として、申し添えます。個人的には、子どもにそういう知識を伝えておかないと、パスポートの更新がスムーズに行かない、というのが今後の課題です。

○日本国籍離脱は外国籍保有が前提

外国籍を既に有する場合に限り、日本国籍を離脱できます。離脱して無国籍になることはできません。

○よくある失敗例と注意点

国籍喪失後の日本パスポート・住民票・公的医療保険等の使用。

「経過滞在者」の場合を除き、国籍喪失後に、日本人として、住民票・公的医療保険を使うと違法使用になる場合があります。また、国籍喪失後に、在留許可がないまま、日本のパスポートを使って出入国ないし滞在継続すると、不法入国、不法滞在になります。対策として、日本国籍が本当にあるかどうかを調べることです(そのためには、外国の国籍を取得した場合、その国の国籍法を調査する等の行為が必要です。)。

○国籍離脱手続きにおけるチェック項目

□国籍状態を明確にする

:本当に重国籍になっているか確認する。重国籍どころか日本国籍喪失で、不法滞在になっている場合もある。

□書類の正確性

:各種資料の氏名・生年月日の整合性などに注意。整合していないと、手続が受付されないことがある。

□提出期限を遵守

:国籍離脱・喪失後の入管の期限厳守。

□関係機関を再確認

:法務局、在外公館、市区町村、日本の入管のほか、必要に応じて、駐日外国大使館、国籍国の本国政府機関。並びに、国籍国に支援する親族がいるかどうか。

□手続後のフォローアップ

:戸籍反映・パスポート処理(日本のパスポートは無効処理された場合には、返却を受け、保存しておく。)

○最後に

国籍離脱と喪失は人生における重大選択ですが、法令と期限、必要資料を正確に理解し、事前に十分に準備し、確実に手続きを進めればトラブルは避けられます。

不安がある場合は、早めに準備し、必要に応じてプロの相談の利用も検討されることをおすすめします。

[主要文献](調査当時):木棚照一著「国籍法[初版]」380~397頁、「戸籍実務六法」、「国籍・帰化の実務相談」、「国籍・帰化に関する実務相談」、「国際家族法の実務1(加除式)」、「国際家族法の実務2(加除式)」、「民事渉外の実務(加除式)」、その他。

[その他参照資料]:入管の内部基準、戸籍先例集(ソフトウェア)

[主な参照法令]:戸籍法、戸籍法施行規則、国籍法、国籍法施行規則、入管法、その他。

国籍・在留に関する手続:相談2万件以上の私たちが丁寧にサポートします

○弊社のサービスのご案内

国籍離脱や在留資格の取得・変更といった複雑な法的手続きに関して、経験豊富なスタッフが一人ひとりの状況に合わせてご案内しています。ご相談内容に応じて、必要な書類や手続きの進め方をわかりやすくご説明し、確実な対応をお約束します。

初回相談は無料。現在のご状況やお悩みをお伺いしたうえで、今後の対応方針とお見積りをご提示いたします。ご希望に応じて、各種資料起案の支援や、法務局・市区町村・入管・在外公館等の行政機関とのやり取りのサポートも承っております。匿名でのご相談にも対応しています。

また、永住権許可、帰化申請、国籍再取得といった将来的な手続きに向けた準備・方針のご相談にも対応。長期的な視点から、お客様の選択肢を広げるお手伝いをいたします。

煩雑な手続きに不安を感じたら、どうぞご相談ください。ご自身だけで抱え込まず、専門的な視点を取り入れることで、より確実で負担の少ない対応が可能になります。

この記事で触れたテーマに関する無料相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

▼関連おすすめ:理解を一段深めるための記事

国籍喪失とは?出さないと?戸籍、書類、再取得、離脱、違いまでを解説!

国籍留保とは?国籍再取得の仕組み、適用条件、方法を詳しく解説

国籍喪失・国籍取得の現場Q&A