自身が国際結婚し、2万人以上の相談、23年以上の実績を有するイミグレーションコンサルタント兼行政書士。イミグレーション戦略の基盤となる渉外戸籍・国際家族のマネジメント、在留資格のプログラム、永住権や国籍までの羅針盤になるようなコンサルテーションを実施。

国籍喪失とは、日本国籍などのある国の国籍を持っていた人が、特定の条件や手続きによってその国籍を失うことを意味します。

国籍喪失は、様々な原因や手続きが関与しています。筆者は、実際にハーフの子どもを持つ親でもあり、国籍喪失を専門とする行政書士です。そこで、この記事では、国籍喪失が起こる理由や、関連する手続きについて詳しく解説し、もし失った国籍を再取得したい場合の方法も紹介します。

国籍喪失の状況に直面している場合や、将来的な選択肢として知っておきたい場合に役立つ情報が満載です。

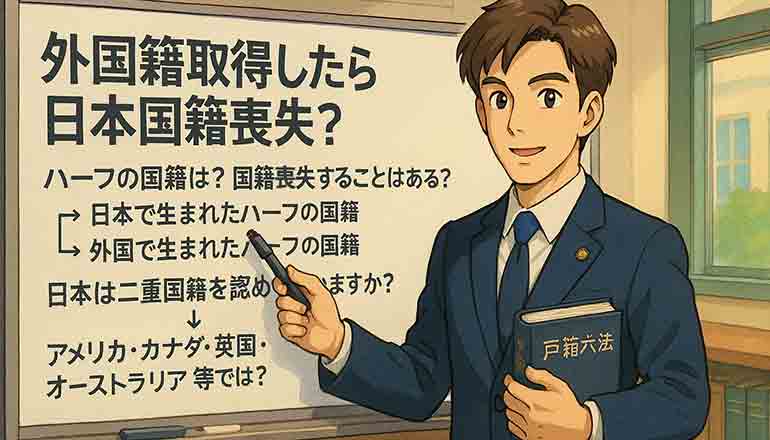

日本人が国籍喪失するのはどんな場合?外国籍取得したら?

日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を持つ人が自分の意思(自己の志望)で外国の国籍を取得した場合、日本国籍を自動的に喪失します。これは、日本の国籍法11条1項に規定されています。

日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を持つ人が自分の意思(自己の志望)で外国の国籍を取得した場合、日本国籍を自動的に喪失します。これは、日本の国籍法11条1項に規定されています。

ただし、以下のような場合は例外となります。

出生時に自動的に二重国籍を持つ場合:

出生地や両親の国籍によって、生まれながらにして、自動的に、二重国籍を持っている場合があります。この場合、外国籍を取得しても、「自己の志望」(国籍法11条1項)ではないので、国籍喪失しません。但し、外国で出生して重国籍になった場合に国籍留保しなかったときは日本国籍を失います(国籍法12条)。

外国籍取得時に日本国籍を喪失すると、その人の法的地位や権利・義務が変わります。日本での生活や働くためには、適切なビザや在留資格が必要となります。また、国籍喪失後に再び日本国籍を取得する方法や手続きも存在しますが、条件によって異なりますので、注意が必要です。

ハーフの国籍は?国籍喪失することはある?

ここでは、日本で生まれた場合と外国で生まれた場合に分けて説明します。よく誤解されていますが、日本人と外国人のハーフの子どもは、必ずしも、生まれたときに、自動的に外国人の親の国籍を取得するわけではないので、以下の解説では自動的に取得しているかどうかに注意してください。自動的にとは、生まれた瞬間に、何の手続きもせずに一方的に取得しているという意味です。一方的に取得しているかどうかは、その外国の国籍法に拠ります。

ここでは、日本で生まれた場合と外国で生まれた場合に分けて説明します。よく誤解されていますが、日本人と外国人のハーフの子どもは、必ずしも、生まれたときに、自動的に外国人の親の国籍を取得するわけではないので、以下の解説では自動的に取得しているかどうかに注意してください。自動的にとは、生まれた瞬間に、何の手続きもせずに一方的に取得しているという意味です。一方的に取得しているかどうかは、その外国の国籍法に拠ります。

日本で生まれたハーフの国籍:

日本で生まれたハーフの子どもも、親の国籍によって日本国籍ともう一つの国籍を持つことがあります。

日本人の子どもが日本人なのは常識で理解できますが、外国人の子どもが日本で生まれた場合には、その外国の国籍を自動的に持っているとは限らないことに注意しましょう。

たとえば逆の立場で考えてみましょう。上述のとおり、日本人が外国で出生して自動的に重国籍になった場合に国籍留保しなかったときは日本国籍喪失となります(国籍法12条)。外国の国籍法もこれと同じように、外国の国籍を留保しなかったときはその外国の国籍を失うとの喪失する規定がある場合があります。

また外国の国籍法によっては、「国籍の留保」という概念を採用せず、そもそもその国の領域外で生まれた場合には、最初からその国の国籍は取得しないとの規定がある場合もあります。さらに外国の国籍法によっては、嫡出子(いわゆる婚姻内で出生した子)と非嫡出子(いわゆる婚姻外で出生した子)とで、前者には日本で出生した場合にはその国の国籍を与えないが、後者には与える、なぜなら無国籍にはしないため、という制度の国もあります。

このように、国ごとに異なります。現在、日本が承認している国の数である195か国に日本を加えた数は196か国ですが、196種類の国籍法の組み合わせで結果が変わります。したがいまして、一国一国の外国の国籍法を調べる必要があることに注意しましょう。

そして、結果的にハーフの外国人側の親のその外国の国籍法で出生時に自動的に外国人側の親側の国籍を取得しなかった場合には、出生直後であっても、駐日大使館等で外国国籍を申込みすると、共同親権行使時は、日本国籍を喪失するのが通例となります。ロシアなどの国がそれに該当するのですが(国籍の現場Q&A)、実際には、数は少ないですが、他の国でもそうした事例があります。

外国で生まれたハーフの国籍:

外国で生まれたハーフの子どもは、親の国籍によって日本国籍ともう一つの国籍を持つことがあります。これは、日本国籍法2条により、父母のうち一方が日本国籍を持っていれば、子どもも日本国籍を取得できることが定められています。また、出生地の国の国籍法により、出生地国籍を取得することもあります。

この場合に、外国で出生して自動的に重国籍になった場合に国籍留保しなかったときは日本国籍喪失となります(国籍法12条)。

日本は二重国籍を認めていますか?

日本は原則として二重国籍を認めていません。日本国籍を持つ人が他国の国籍を取得した場合、自動的に日本国籍喪失となることがあります(日本国籍法11条)。

ただし、一部の例外があります。例えば、日本人と外国人の間に生まれた子どもは、両親の国籍を持つ場合があります。この場合、子どもは二重国籍を持つことになりますが、国籍法14条1項で、

外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

※引用 e-GOV法令検索

となっており、成人以降に国籍を選択しなければならないと規定があります。これを「国籍の選択」といいます。

「国籍の選択」の制度は、合法的に二重国籍になっている子どもが前提であることを理解することが重要なポイントです。たとえば、「国籍の選択」以前に、そもそも、国籍法11条1項の「日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」との規定で赤ちゃんのころに、国籍喪失してしまっている場合には、「国籍の選択」の制度は適用されません。

外国籍を、国籍法11条1項の自己の志望で取得した際には、日本国籍喪失の手続きを行う必要がありますが、国籍喪失の手続きを実行しなくとも、既に喪失していたと一方的に扱われてしまう決まりであることにも注意しましょう。

アメリカ国籍・市民権取得で日本国籍はどうなる?他の国は?

日本国籍を持つ人がアメリカ国籍(市民権)などの外国国籍を、自己の志望で取得した場合、日本の法律上は自動的に日本国籍を喪失することになります(日本国籍法11条)。これは、日本が原則として二重国籍を認めていないためです。

ただし、喪失が自動的に発生するとはいえ、実際に日本国籍喪失が戸籍に記載されるためには、日本国の戸籍を扱う政府機関(例、市区町村)において喪失の事実が確認される必要があります。具体的には、米国の場合は、アメリカ国籍(市民権)取得の証明書を提出し、日本国籍喪失の届出手続きと審査を行う必要があります。審査を行う理由は単純に事実認定するものではないためです。

しかし、実際には、戸籍での日本国籍喪失の手続きを行わないまま、「違法な」「表見上の」二重国籍を維持しているケースもあります。しかし、これは実のところ、二重国籍ではなく、単なる「違法な日本のパスポート」だという意味になります。

下記では、アメリカ国籍・市民権、カナダ国籍、オーストラリア国籍、英国籍(イギリス国籍)、EU域内の国などの外国国籍取得に伴う日本国籍喪失の手続きやリスク、注意点について、順に解説します。また、国籍喪失後に日本国籍を再取得する方法についても説明します。

日本国籍喪失で戸籍はどうなる?

日本国籍を喪失すると、戸籍に関しても影響が生じます。まず、日本国籍を喪失した場合、本籍地にある戸籍が除籍(抹消)されることになります。具体的には、喪失した日に遡って戸籍が除籍(抹消)され、喪失した日の後は戸籍の記載がないものとして扱われます。

日本国籍を喪失すると、戸籍に関しても影響が生じます。まず、日本国籍を喪失した場合、本籍地にある戸籍が除籍(抹消)されることになります。具体的には、喪失した日に遡って戸籍が除籍(抹消)され、喪失した日の後は戸籍の記載がないものとして扱われます。

但し、「喪失した日」=「外国国籍を取得した日」になります。国籍喪失届出の日では、決して、ありません。具体的には、2025年6月1日に届出したが、2005年6月1日が「外国国籍を取得した日」だった場合には、20年間、日本国籍はないことになります。

ところで、日本国籍喪失後は、外国人としての在留資格が必要となり、在留カードを取得することになります。在留カードなしで中長期在留していた場合には、本人が認識・理解していたかどうかに関わらず、不法滞在者として扱われます。詳しくは後述で解説致します。

なお、戸籍が除籍後も、戸籍全部事項証明書や戸籍謄本を取得することはできますが、除籍と記載されています。

もし日本国籍喪失後に再び日本国籍を取得したい場合は、国籍法に基づく手続きが必要です。再取得手続きに成功すると、新たな戸籍が作成され、再び日本の戸籍に記載されることになります。ただし、再取得には一定の条件があり、手続きが必ずしも容易ではないことに注意が必要です。

国籍と本籍の違いは何?

国籍と本籍は、似たような概念ではありますが、それぞれ異なる意味を持っています。以下では、主に日本の場合を解説致します。

○国籍

国籍は、人がどの国の法的な構成員であるかを示す資格をいいます。また、国籍は、在留資格なしに、その国に在留することが合法である根拠となるのが通例です。但し、一部の国・地域では、たとえ自国の国籍があっても当然にはその国に滞在できない場合があります。

○本籍

本籍とは、戸籍のある場所のことをいいます。日本の戸籍法に基づいて、その人の出生、死亡、婚姻などの重要な人生イベントを記録するための基準となる場所です。本籍地は、行政区画である市町村単位で設定され、戸籍に記載されています。本籍は、国籍を有する日本国民にのみ存在し、外国人には本籍がありません。

本籍の記載がある場合に、必ず国籍があるかというと、国籍喪失後に、戸籍に反映していない場合には、本籍は表見上の記載に過ぎないことになり、本籍も国籍もないことになります。なぜなら国籍喪失の効果は、過去の自己の志望での外国国籍取得日=国籍喪失日から、本人が認識しなくとも、即日、「自動的に」発効します。外国国籍取得日に遡るため、遡った結果、本籍もなかったことに扱われるからです。

このように国籍と本籍は、それぞれ異なる概念ですが、戸籍に本籍が書いてある=国籍と同じかというと、必ずしも一致しないことに注意が必要です。つまり、戸籍や本籍は国籍の(直接の)証明ではない、戸籍が国籍を生み出す効力はないことを理解することが大切です。

言い換えれば、客観的に日本国籍を喪失した場合、戸籍を残しておく意義は、合法的な対応を採ることを考える限り、一般的に言えば、存在しないということになります。

以上は筆者の個人的見解では一切なく、日本政府の公式見解であることに注意が必要です。

日本国籍喪失でパスポートはどうなる?

日本国籍を喪失した場合、その人は日本のパスポートを使用する権利を失います。日本のパスポートは、日本国民専用の渡航文書であり、国籍を示す証明書でもあるためです。

具体的には、日本の出入国在留管理局では、日本国籍を喪失した日=外国国籍を自己の志望で取得した日(※国籍喪失の届出日ではありません。)以降の日本のパスポートを無効と扱っており、使用して入国した場合には「不法入国者」として扱っています。

このため、国籍喪失後、まだ有効な日本のパスポートを持っている場合は、遅滞なく国籍喪失届の手続きを実行のうえ、速やかに、パスポートにVOIDの穿孔をするか、返納する必要があります。失効処理(VOID)の穿孔の場合には、手元に残せますので、後々の手続きで使う場合がありますから、残しておきましょう。

パスポートは外務省が管理しますが、パスポートセンターや在外公館で気づいた時点で、仮に戸籍から除籍されていなくとも、もうパスポートは発給しない決まりです。このため、突然、日本から出国困難になる場合があり、外資系勤務等の場合は海外出張できず、仕事に支障が生じます。このとき、国籍喪失後、中長期間、「日本人」として日本に滞在している場合、外国のパスポートはそのままでは使えません。なぜなら「外国人」としての在留許可を得ていないので、不法滞在(不法入国又はオーバーステイ)しているためです。

なお出入国在留管理局が違反者として扱う場合には、日本旅券は入管が没収する場合もあります。日本の場合、国民と外国人の間の「準国民」のような扱いはありません。純粋に外国人そのものとして扱う決まりですので、「外国」という認識で行動することが非常に重要です。そして最高裁判所大法廷は、外国人に日本に在留する人権を否定する判決を出しています(マクリーン事件)。

日本国籍喪失のデメリット:影響を考慮する

本稿では、日本国籍を喪失した際に生じる様々なデメリットや影響について検討し、それらを理解し考慮することの重要性を説明します。喪失した国籍に伴う権利や行政サービスの制限、新たな国籍での生活で直面する問題、また、出入国における制約など、国籍喪失によって生じる様々な影響について詳しく解説します。この情報を把握することで、国籍喪失のリスクを十分に理解し、適切な対策を立てることができます。

本稿では、日本国籍を喪失した際に生じる様々なデメリットや影響について検討し、それらを理解し考慮することの重要性を説明します。喪失した国籍に伴う権利や行政サービスの制限、新たな国籍での生活で直面する問題、また、出入国における制約など、国籍喪失によって生じる様々な影響について詳しく解説します。この情報を把握することで、国籍喪失のリスクを十分に理解し、適切な対策を立てることができます。

国籍喪失による経過滞在者とは?

「国籍喪失による経過滞在者」とは、日本国内において日本国籍を失った者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいいます。

これによれば、

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

※引用 e-GOV法令検索

とされ、国籍喪失からわずか60日間のみとなっています。60日経過以降は、認識していなくとも、オーバーステイとなります。

これを避けるには、在留申請が必要ですが、同じく入管法第22条の2第2項の規定では、

前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

※引用 e-GOV法令検索

とされ、なんと国籍喪失から30日間以内に申請しなければなりません。

ところが、

(1)出入国在留管理局は、戸籍で除籍されていない限り、通常レベルの実務では申請を認めません。理由は、戸籍の除籍には、日本人たる身分を剥奪する重大な措置のため、市区町村と法務局の厳重なる審査が必要であるところ、これは出入国在留管理局の権限ではないうえ、入管実務上の都合があるからです。(縦割り行政)

(2)市区町村では30日以内に間に合うように審査するかというと、書類が完璧に揃っていれば可能ですが、少しでも不備があると、受付はできません。なぜなら、国籍喪失は日本人たる身分を剥奪する重大な措置のため、慎重に審査するしかないためです。そして実は国籍の審査は膨大な実務書があるほどで、ものすごく難しい分野なのです。このため、少しでも疑義ある場合は、市区町村は法務局に受理照会します。(縦割り行政)

(3)国籍喪失により戸籍から除籍するには、外国政府発行の外国の国籍取得証明書が要るのですが、実は国にもよりますが、外国国籍取得日と、外国の国籍取得証明書の受取日には、大幅なタイムラグがあることが普通にあります。具体的には、ロシアなどがそうですが、大使館の大使が署名した決裁文書を大使館内部で処理した日(=ロシア国籍取得日)と、実際に当事者に国籍証明書を渡す日の間隔は30日程度では済まないことがありえます。

すると、以上を総合すると、

(4)本人が意図しなくとも、些細な不備で国籍喪失の結果、不法滞在に突入します。

しかし、

(5)出入国在留管理局は、市区町村&法務局の判断に責任を一切負いませんので、戸籍が残っている場合は自己責任で在留の判断を、というような態度で接する場合があります。ところが、後年になってから、市区町村&法務局が判断した後は、あなたは不法滞在していますと言われることになるのです。(縦割り行政)

ありえませんよね。筆者は、国籍喪失から30日間でできるか試したことがあるのですが、正直、「普通の人は無理」でした。普通の人はどこかで言われてから、あるいは、途中で気づくのではないでしょうか。それだともう間に合いませんでした。60日あってもギリギリであり、何か途中で問題あれば日本を出国するしかないです。ところが気づいた時点でもうオーバーステイな場合もあります。外国人という扱いはどういうことなのかが、厳しくわかる話です。

したがって、日本国内で外国国籍を取得するような場合には、「事前に完璧にシュミレーション」をしておき、外国大使館等の外国政府の動きも含めた全ての展開と書類を事前に調べ、確実に理解して実行できる場合のみ、行うようにしておきましょう。

では海外で外国国籍を取得した場合を含め、国籍喪失に気づかないまま出入国した場合はどうか。以下に解説します。

国籍喪失届を出さなかったらどうなる? 不法入国者や不法滞在者?罰則は?

国籍喪失届を出さなかったら、「失期通知」での裁判所への通知のほか、犯罪になる場合があります。例えば、日本国籍喪失後に適切な在留資格を取得せずに、日本に入国したり、日本国内に滞在し続ける場合、不法入国者や不法滞在者とみなされることがあります。

これは、日本の出入国管理及び難民認定法に違反する行為であり、罰則の対象となります。具体的には、入管法第70条1項により、「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。」となっています。

また、不法滞在者は、日本での就労が認められていないため、不法就労を行うリスクが高まります。また、不法就労や不法滞在によって、犯罪者として処罰されるリスクも増えます。これらの行為は、強制送還や入国禁止処分の対象となるだけでなく、刑事罰や罰金が科せられることがあります。

このように、日本国籍喪失後は、新たに在留資格を取得し、適法に日本国内に滞在することが求められます。もし、在留資格が取得できない場合は、日本に入国できませんし、現在日本にいる場合は日本を出国する必要があります。

適切な手続きを怠り、不法滞在者となってしまうことは、将来的に日本での生活やビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があります。日本国籍喪失後に問題が生じないよう、出入国管理に関する、建前の法律や規則だけはなく、行政手続きの実際の生の運用を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

国籍喪失や二重国籍はばれない?ばれたら?

国籍喪失後の場合は、二重国籍は単なる表見上のもので、二重国籍者ではありません。違法な二重国籍で、日本に不法入国されているケースがあります。また、目前の仕事を優先させ、無効の日本旅券を違法行使してしまうケースもあります。

これはかつて、外務省、在外公館、各地のパスポートセンターの審査が甘かったことが原因です。年々厳しく審査するようになっていますので、今までのような「不法入国のやり方」では通用しなくなってきています。例えば、本人だけではなく、本人の親、配偶者や子どもや孫と接触したときに、本人につき聴き取りし、そのパスポート・戸籍や過去の経緯まで調査する場合があります。親族の回答や行動など、疎遠になることもあり、コントロールし切れないので、ずっとばれないとみるのは不可能です。

また、各人の日本旅券に日本の出入国証印だけあって、外国の出入国証印がない、しかも外国のビザ取得の証明もないとなれば、外国国籍取得の疑義が生じます。実際には、多忙な生活の中で、いつかは注視し切れなくなる(隠せなくなる)ときが来ます。

国籍喪失がばれたらどうなるかですが、罰則やペナルティや法令の制限は上記の通りで、日本のパスポートが発行停止になります。

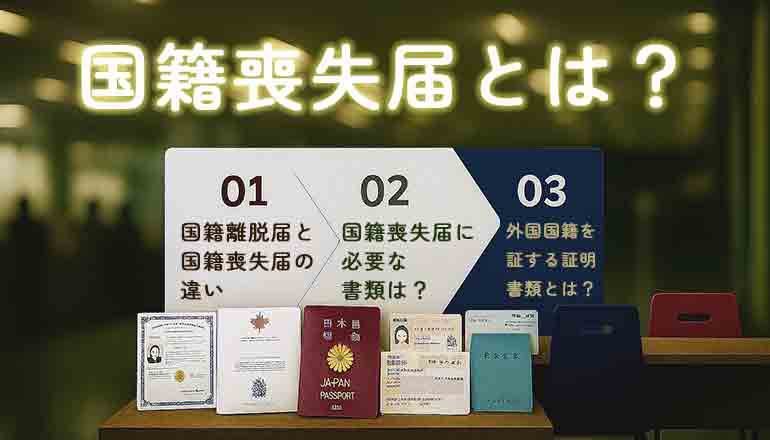

国籍喪失届とは?

国籍喪失届とは、日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出を意味します。

国籍喪失届とは、日本人が外国への帰化などの理由により日本の国籍を喪失した場合に行う届出を意味します。

国籍喪失届の手続きは、国籍法に基づいて規定されており、日本国籍の喪失の詳細を戸籍に記録する目的があります。

日本国籍を喪失した場合、「国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)」(戸籍法第103条1項)に、国籍喪失届を提出することが求められます。この期間を過ぎると、「失期通知」といいますが、裁判所に通知され、過料に処せられる場合があります。

国籍喪失届の手続きは、市区町村役場、または在外であれば在外公館(大使館、領事館)に行いますが、急ぐ場合は、日本国内の市区町村で行う場合が多いです。理由は、(1)在外公館の場合は、書類を日本国内の本籍地に送付するのにタイムラグがあるためです。また、(2)在外公館の場合は家族全員の日本のパスポートを拒否する権限もあるわけですが、市区町村はパスポートに関係ありませんので、市区町村のほうが、国籍喪失手続きに絞った行政相談がしやすいという技術的な理由もあります。

国籍喪失届には、以下の情報が含まれることが一般的です。

○国籍喪失者の氏名、生年月日、住所、本籍

○国籍喪失の年月日

○国籍喪失の原因となった事由(例、外国の国籍取得、国籍の選択、国籍喪失の宣告など)

国籍喪失届の手続きを実行しない場合、喪失した日本国籍が正確に記録されず、将来的に不利益を被る可能性があります。たとえば、パスポートが突然拒否されたときの本人の出入国上の支障や、不法滞在のリスクもありますが、本人に外国人配偶者があって、日本人の配偶者ビザを取得している場合、その配偶者ビザも遡って無効になり、夫婦ともに不法滞在になります。また、子どもが生まれている場合、国際結婚の場合には、両親ともに外国人だという扱いになり、子どもも戸籍が無くなり、不法滞在になります。

以上の次第で、国籍喪失届の手続きは、日本国籍を喪失した方にとって重要な手続きであり、喪失事由が発生した際には、速やかに手続を実行することが求められます。適切な手続きを行い、今後の問題を未然に防ぐことが重要です。

国籍離脱届と国籍喪失届の違い

国籍離脱届は、日本国籍の他に外国の国籍を有する場合に、日本国籍を離脱するときの届出です。一方、国籍喪失届は、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合(国籍法11条1項)等を含めて、日本国籍を喪失したことを事後報告的に戸籍に記録するときの届出です。

したがって国籍離脱届は、日本国籍を喪失している場合には、行うことはできません。

国籍喪失届に必要な書類は?

国籍喪失届を手続きで提出する際には、一般に以下の書類が必要となります。ただし、個々のケースによっては、追加書類が必要となる場合もあります。在外公館よりは、国内の市区町村のほうがシンプルな場合が多いです。本人が海外にいても、日本国内で代わりにサポートできる人がいる場合には、書類さえあれば、本人が来日する必要はありません。

○国籍喪失届書:

国籍喪失届書は、法務省が用意している様式に従って記入します。本人の氏名、生年月日、住所、喪失年月日、喪失した日本国籍の原因の情報などを記入する必要があります。

○外国国籍取得証明書などの日本国籍喪失を証明する書類:

日本国籍喪失の原因となった外国の公的機関から発行された、外国国籍取得証明書を提出します。外国語で発行された場合は、日本語の翻訳文も添付してください。

○戸籍全部事項証明書:

本籍地に出す場合には不要です。

○その他必要な書類:

ケースによっては、他の書類が必要な場合があり、提出先の担当者でも異なります。

日本国籍喪失届の手続きで使う外国国籍を証する証明書類とは?

これはその国で異なります。

例えば、アメリカの場合、『帰化証明書(CERTIFICATE OF NATURALIZATION)』です。通常、顔写真付きでカラーの書類です。何度も発行するものではないので、確認後、返却致します。返却希望をしないと返却されない場合があるので、注意しましょう。

ロシアの場合、『国籍証明書』です。日本語版とロシア語版があり、いずれも駐日ロシア大使館・総領事館発行です。現在のところ発行しますが、今後も発行継続されるかは、わかりません。後日の日本国籍再取得時にも使うので、必須書類です。

その他の国の場合も基本的な考え方は同じです。但し、その外国の国籍を取得した年月日が記載されている必要があります。なぜなら「外国の国籍を取得した年月日」=「日本の国籍喪失の年月日」と全く同一日になるため、それを日本の戸籍に記載しなければならないからです。

たとえば、「この者は***国籍者であることを証明する。西暦20**年*月*日発行」との文言があるが、いつ「外国の国籍を取得した」のか「年月日」が書いておらず、書いてある年月日はその書類の発行日に過ぎない場合があります。このような場合、その証明書の解釈にも拠りますが、市区町村側で受付できない場合があるので、注意しましょう。

国籍喪失後の正しい手続きと日本国籍の取得

国籍喪失後に再び日本国籍を取得するには、複数の手続きが必要です。理由は、日本の国籍法の解釈上、帰化には外国人としての住民票、在留カードが必要なためです。つまり海外に在住したままではできませんし、不法滞在のままではできません。したがって、イミグレーションを避けて通れないのです。

国籍喪失後に再び日本国籍を取得するには、複数の手続きが必要です。理由は、日本の国籍法の解釈上、帰化には外国人としての住民票、在留カードが必要なためです。つまり海外に在住したままではできませんし、不法滞在のままではできません。したがって、イミグレーションを避けて通れないのです。

本章では、(1)国籍喪失届の手続きから(2)ビザ申請(オーバーステイでの退去強制手続きや在留特別許可を含む)、(3)永住権取得、さらに(4)国籍再取得までの手続きについて詳しく解説します。これらの手続きを適切に行うことで、国籍喪失後に日本国籍を取得し、再び日本での安定した生活を送ることが可能になります。

国籍喪失届の手続き

国籍喪失届の手続きは、国籍喪失後に必要な第一歩です。届出は、国籍喪失の事実を知った日から 1 か月以内(届出人が外国にいるときは3か月 以内)に日本国内の市町村役場、または在外公館である日本国大使館・総領事館に提出する必要があります。遅れてしまった場合には、裁判所に「失期通知」を通知されて、ペナルティが生じる場合がありますが、届出自体は可能です。書類の不備で受付ができないことが多い届出ですので、万全を期しましょう。

ビザ手続きとは?COE、変更申請、オーバーステイでの在留特別許可の違い

国籍喪失後に日本で生活するためには、適切な在留資格を取得する必要があります。まず、自分に適したビザ種別を選択し、必要な書類を揃えて、申請手続きを行います。一般的に日系人で国籍喪失した方は、日本のイミグレーション用語で、(1)「日系二世」になります。その配偶者が外国人の場合には、(2)「日系二世の配偶者」になります。(1)は「日本人の配偶者等」のビザです。「等」に日本人の子が含まれます。(2)は日本では「定住者」ビザになります。

COE(在留資格認定証明書)

COEは在留資格認定証明書のことを言います。アメリカビザにも類似の制度があります。国籍喪失した本人の親族が日本にいる場合には、本人が日本にいなくとも、その親族の名義を使って、代わりに出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請することができます。

在留資格変更許可申請

変更申請とは、在留資格変更許可申請のことです。日本国籍喪失していても、アメリカ国籍であれば、日米間の査証免除(Visa Waiver Program)で短期滞在で来日し入国、変更申請する方法もあります。但し、アメリカ市民権を取得した方であればご存知かと思いますが、「査証免除で短期滞在」は米国法で言えば、非移民目的の在留資格であり、本当の目的が長期滞在なのに、空港での上陸申請で短期滞在目的を仮装するのは、厳密には虚偽申請になります。また、査証免除で短期滞在で入国したのを、別の在留資格に変更することは、一般に推奨事項とは異なります。短期滞在中は就労も不法就労になります。ですので、お奨めはCOEです。日本では、短期滞在からの変更申請には「やむを得ない特別の事情」が必要です(入管法第20条3項但書)。

退去強制手続きでの在留特別許可

在留特別許可は、現在、不法滞在している場合に、過去の違反行為を認めつつも、特別な理由がある場合に限り、新規に在留資格を取得するための手続きです。そのため、国籍喪失した申請人の経歴や状況によって、許可が下りるかどうかはケースバイケースです。オーバーステイや不法入国で退去強制手続きを受けるケースでは、在留特別許可を申請(申し立て・請願)するほかないケースが多いでしょう。

オーバーステイのペナルティとは?罰則や罪名はどうなるかなどを解説

在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

※引用 法務省出入国在留管理庁

在留資格取得許可申請でいう国籍「離脱」という用語に限っては、「国籍離脱届」とは異なり、国籍「喪失」が含まれますので、注意しましょう。基本的に国籍喪失から30日以内に申請しなければならないため、出生の案件は別として、現場で使うときには注意が必要です。「60日間」を経過した以降に日本人として引き続き在留した場合は、オーバーステイになります。

まとめ

このように、国籍喪失後の在留手続きにおいては、正確で適切な情報を認識し、かつ、申請で提供することが重要です。また、適切な書類を揃え、申請期間やタイミングを逸しないよう注意が必要です。手続きが複雑である場合には、迷わず専門家の助けを借りることも検討しましょう。

永住権・永住許可申請

日本国籍喪失後、再び日本で長期的に暮らすことを希望する場合、永住権の取得を検討することができます。永住権は、日本での在留期間に制限がなくなり、就労や生活の自由度が高まることを意味します。

但し、日本の出入国在留管理局では、一般には最初から永住申請はできませんので、他の在留資格を経由して申請することになります。

永住許可の申請には、一定の在留期間と、また、その期間中に犯罪歴がなく、税金等の公共料金を滞りなく支払っていることが求められます。例えば、

日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

※引用 法務省出入国在留管理庁

となっています。

しかし、次に述べる日本国籍の取得の帰化には、永住は要件ではありません。また永住とは条件や審査が異なります。したがって、永住を経由しないで、他の在留資格から直接、帰化申請も検討可能です。

国籍取得の手続きである帰化申請とは?

国籍喪失後、再び日本国籍を取得する方法は帰化申請になります(国籍法第4条以下)。帰化申請は、日本国籍を喪失した者が、法律に基づいて日本国籍を取得する手続きです。国籍法第3条の国籍取得届出は適用されないルールですので、注意しましょう。

帰化申請を行うには、いくつかの条件が必要です。例えば、申請人は、犯罪歴がなく、素行が善良であることが必要です(国籍法第5条1項3号)。国籍法では、

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

三 素行が善良であること。

※引用 法務省

とあります。

それでは、過去に不法入国、不法残留、不法滞在していた場合には、「素行が善良であること。」の要件を満たすのでしょうか。これについては、グレーゾーンであり、明確な法令はなく、現場の運用に委ねられています。ネットには10年かかるなどと書いてあるものもありますが、実は絶対ではありませんので、惑わされないように、注意しましょう。

一つ明確なのは、不法入国、不法残留、不法滞在で刑事手続で現に有罪判決を受けてしまった後は、極めて困難になります。

また、なんらかの事情(例、身内の不幸)で急遽、至急・緊急にアメリカなどに向けて出国しなけばならなくなったとき、日本のパスポートが切れているが、日本人として滞在し、不法入国を隠していたとします(又は、わざとではなく、国籍喪失に気づかないまま滞在していたとします。)。そのうえで、国内のパスポートセンターに日本旅券を申請したところ、在外公館からの通報で米国国籍者などの外国国籍だと記録されていたため(又は、本人自身が全く理解していなかったために、本人への質問で事実が判明し)、日本のパスポートを拒否されたとします。この場合、出入国在留管理局に違反者(容疑者)扱いで出頭する以外の方法は残されていません。ところが、通常、出入国在留管理局はそう短期間でビザ(在留特別許可)は出せませんので、退去強制処分にするしかありません。帰化どころか、原則、5年入国拒否になります。

一方、以上の全ての手続きで、極力、最大限、「穏便に済ませる」ことができた場合には、来日後、又は、ビザ取得後、すぐに帰化申請の準備ができる場合もあります。

このように、国籍喪失後の手続は、日本政府(出入国在留管理局や外務省など)と、「トラブル」を極力起こすことなく、行動の仕方や対応の仕方次第で、大きく変わる部分だということが、知っておかねばならない知識になります。

以上のとおり、帰化申請で帰化許可が認められると、日本国籍を取得できます。これにより、再び日本国民としての権利を享受することができるようになります。

なお、帰化後は、それまで所持していた外国人の在留カードを出入国在留管理局で無効処理します。

国籍喪失後の帰化と永住権どっちが難しい?

帰化と永住権は、どちらも日本での在留資格を改善する方法ですが、その目的と手続きが異なります。帰化は、日本国籍を取得する手続きであり、永住権は、日本で、在留期間の更新申請なしに無期限に滞在できる資格を得る手続きです。

帰化と永住権は、どちらも日本での在留資格を改善する方法ですが、その目的と手続きが異なります。帰化は、日本国籍を取得する手続きであり、永住権は、日本で、在留期間の更新申請なしに無期限に滞在できる資格を得る手続きです。

以前は永住許可申請のほうが圧倒的に簡単な場合が多かったと言えます。しかし、近年、日本では永住申請が大幅に書類が増え、審査も飛躍的に厳しくなりました。現在では、一概にいずれが難しいとは言えません。個人個人によって、ほぼ同じレベルの難易度の場合もあります。

国籍喪失者が帰化するとどうなる?

帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための手続きです。

帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための手続きです。

帰化済であれば、強制送還することは、法律上、不可能

日本国籍喪失のケースでは、日本国籍が不要という場合もあり、永住権でも構わないというかたもおられるかもしれません。但し、永住許可は、アメリカ市民権を取得された方は経験あると思いますが、どこの国でも実はあまり強い権利ではありません。日本でも飲酒運転で事故を起こして、被害者がいれば犯罪扱いで退去強制事由になる場合もあります。

しかし帰化済であれば、強制送還することは、法律上、不可能となります。

永住権は消滅する場合があるが帰化は永久不滅

日本の永住権はアメリカの永住権と異なり、永住許可後の滞在期間要件はありません。

しかし、再入国許可の期限はあるので、何かの理由でアメリカ等に戻り、忙しくて日本のことを忘れ、ずっと日本にいないと消滅する場合があります。

このように、永住許可は失われることがありますが、帰化は永遠に続きます。

外国国籍喪失は絶対的なものではない

ネットには、日本に帰化した場合に、外国国籍を喪失するなどと書いてあるものもありますが、これも実際には、絶対的なものではないので、誤解による問題を防ぐために、注意してください。

※例えば、帰化で、必ず当然に米国の国籍喪失に至るかというと、そうとは限りません。

戸籍が作成される

戸籍が作成されます。日本国籍を取得すると、新たに戸籍が作成され、家族との関係も正式に戸籍に記載されます。

この後に、本籍地をまたいで転籍すれば帰化事実を表見上は、現在の戸籍から消すこともできます。

年配の方には、特に不要かもしれませんが、本人が子どもの場合、様々な配慮からさしあたって、見えなくすることもできます。その場合、転籍後は、表見上は、普通の戸籍と全く変わらず、帰化したかどうかは見た目ではわかりません。国籍喪失した元日本人の場合には、本人が子どもで兄弟姉妹であった場合には、その並び順まで元に戻るのが通例で、特にデメリットはないと言えるでしょう。

以上、帰化は、慎重に検討すべき重要な選択です。自分にとってどのような影響があるのか、十分に調べてから決断しましょう。

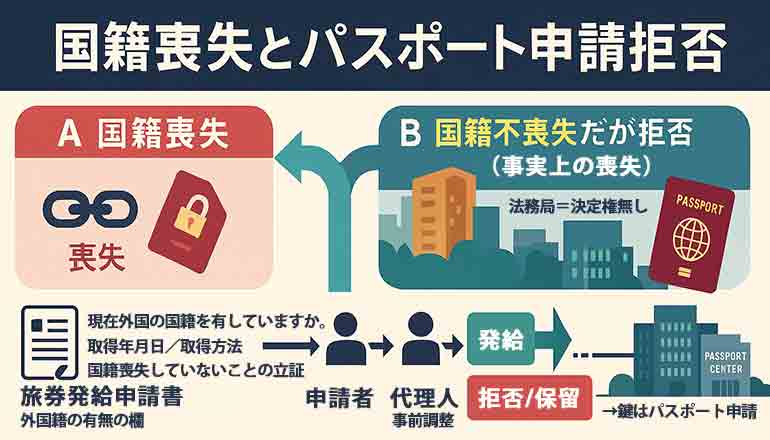

国籍喪失が理由のパスポート申請拒否又は留保の対応

ここまで国籍が客観的に喪失しているケースの想定で解説致しました。

ここまで国籍が客観的に喪失しているケースの想定で解説致しました。

しかし、そもそも国籍喪失は、

(A)既に本当に喪失してしまっている国籍喪失者の場合と、

(B)喪失しているかどうかが行政の判断で左右され、喪失していないのにパスポートが拒否されるという、「事実上の国籍喪失状況」の二種類があります。以下では(B)の場合に言及致します。

国籍喪失していないことの「立証責任」が申請者側にある現実

(B)の背景には、パスポート申請の実務では、事実上、「国籍喪失していないこと」の「立証責任」がパスポート申請する側にあることもあります。

ここ最近、日本パスポートの審査が大変厳しくなっております。以前ならスルーしていた申請でも、不用意な発言や記載内容だけで直ちにパスポートは拒否されてしまいます。

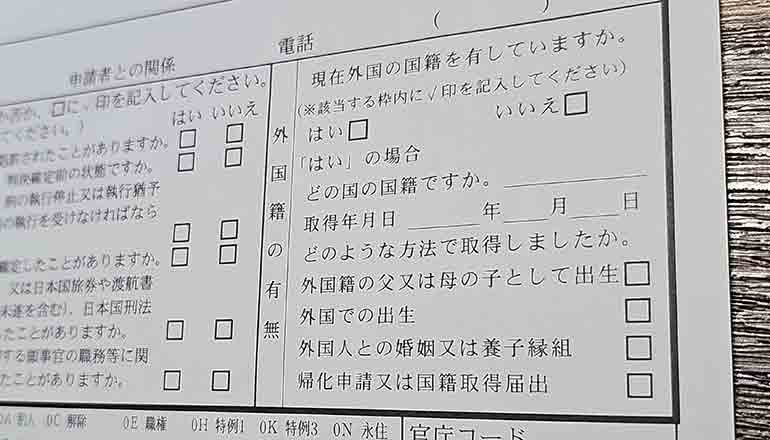

たとえば、次の画像は『一般旅券発給申請書』の右下のある「現在外国の国籍を有していますか。」という質問欄を含む箇所です。

ここにどのように書くかでパスポート申請がどうなるのかが変わってくることを予見する必要があります。勿論、事実と異なることを書くのは、旅券法違反等の犯罪の客観的構成要件に該当する行為です。

ここにどのように書くかでパスポート申請がどうなるのかが変わってくることを予見する必要があります。勿論、事実と異なることを書くのは、旅券法違反等の犯罪の客観的構成要件に該当する行為です。

外国国籍の「取得年月日」「取得方法」はどう書くべきか

例えば、「取得年月日」は、通例は市民権証明書や帰化証明書に記載の取得日付を記載します。出生日と同じとは限りません。また、「どのような方法で取得しましたか。」の欄も、出生日に自動取得していない場合は、「■出生」ではなく「■帰化申請又は国籍取得届出」の箇所となるのが本来です(が、この箇所の扱いは担当官により異なります。)。出生日に自動取得していないか(出生後に取得した扱いになるのか)どうかは、帰化証明書・市民権証明書や国籍証明書に記載の取得日付のほか、結婚相手を通じて、外国政府側に、「国籍取得年月日」を確認されれば通例は判明します。

以上のように正しく記載した結果、国籍喪失の有無の立証が必要になることがあります。しかし、(A)国籍喪失している場合は勿論、(B)仮に国籍喪失していない場合、それは本来必要な手続きであり、問題が大きくなる前に、一回きちんと立証ないし手続きしておくことが、むしろ本人のためにもなります。

書き方だけでは決まらない ― 私たちの対応

実際には単なる書き方だけで決まるわけではございません。このため、弊社では、「国籍喪失していないこと」を立証できずに拒否されたケースや保留になってしまったケースで、全面的に代理人として関与し、お客様側での直接対応が無いように致しております。例えば、不用意な発言をしないのは勿論ですが、答えにくい質問があった場合でも、代理人を通じていれば、「即答しなくとも不自然ではありません」ので、代理人とお客様側で回答を容易に調整できます。

そのうえで、弊社側で様々な行政機関と連絡調整(上級庁への根回し等含む)のうえで、パスポートを代理人として申請致します。専門知識、立証と法的説明のための専門資料、行政機関への事前調整、在外公館と国内のパスポートセンターの違いへの洞察力等々の深い経験と知識が必要でございます。

このようにして、(B)のケースでの、オーストラリア、米国、ロシア等の案件で、「国籍喪失していないこと」を証明し、無事、パスポート発給につなげるようサポートしております。また、難易度の高い案件では、長期にわたるパスポート審査期間中の出入国など、緊急的な特殊対応もご相談頂けます。

私たちが「国籍不喪失手続き」と呼ぶ理由

弊社では以上の一連の対応を、法令の「建前」ではなく、「実際上の」手続的負担が「現実に」多大に生じること(各種立証資料がすぐ揃う案件ばかりではないし、わずかな説明の仕方の違いで結果が違って来ます。)、及び、行政側がパスポートを発行しない限り、客観的に国籍がある(と当事者で思っていても)としても、「現実の意味がない」ことから、「国籍不喪失手続き」または「国籍維持手続き」と呼んでおります。

国籍喪失か?国籍不喪失か?両義性

「国籍喪失手続き」と「国籍不喪失手続き」は、「法的には全く別のもの」に見えますが、「現実」はそうではありません。「現実」は法令や理屈とは無関係です。

例えば、一部の案件では、国籍喪失していないはずなのに、喪失の嫌疑を強く受ける結果(あるいは当事者が必要な立証が出来ない結果)、事実上、半永久的にパスポートが発行されない例があります。また、「国籍喪失」が国籍法11条1項の場合、主観的要件要素等に依拠する結果、国籍得喪の判断が微妙な場合もあり(例えば、現在は行政側が公的に判断できない。将来、判断されるかも、というケース。)、「今後、国籍喪失の嫌疑で突然にパスポートが拒否されるとか、不法滞在になるリスクを心配するのであれば、国籍喪失かはさておき、いっそのこと、国籍喪失届を出してしまうのも一つの考えだ。」との旨、発言する法務局職員も実在するほどです。

つまり、比喩的に言えば、「国籍喪失」と「国籍不喪失」は2つの事象が重なって見えるようなものです。

私たちは、できる限り、「国籍不喪失」で確定させるように努めますが、「国籍喪失」が避けられないケースは勿論ございます。

正確な立証が将来を守る

この「国籍不喪失手続き」においては、正確な事実関係を主張立証して、その結果としてパスポートが発給された場合には、行政の「お墨付き」が得られたことになるので、国籍喪失しなかったことになります。他方、虚偽の旅券申請書では犯罪構成要件に該当するのは勿論のこと、不完全・不正確な主張立証では、たとえ、そのときの旅券発給では、なんとかしのげても、次回、次々回・・・と未来のいつかの機会にて、旅券が拒否されるか、または、成人した子どもが回答できないような自分の親の過去の行為の詳細の説明を求められる(そのころは親とは交流していないか、親ももう忘れている、という場合もあり。)という由々しき事態を惹起します。

ですので、正確な事実関係を、きちんとしたエビデンスを付けて主張立証しておくことが大切です。外務省ではそれを記録に残し、次回以降の申請でコンピュータで参酌することになっているため、一度、クリアしておけば、次回からはそういう問題は生じません(その後も、重国籍である限り、更新の都度、多少、説明は要りますが、説明方法は子どもに伝授しておくとよいでしょう。)。

地方法務局は国籍喪失していない証明はできない – 「パスポート申請」が鍵

パスポートセンターから国籍喪失の有無の判断で法務局に行くように指示される案件でも、その指示自体が誤っている(※又は業務負担軽減のために法務局に案件をたらい回しにしている)ことが頻繁にあり、その場合は時間の無駄ですので、弊社では、法務局に行かずに直ちにパスポート申請が可能です。なお、地方法務局はこの意味の「国籍不喪失手続き」では「決定的な機能」が、実は有りません。それは地方法務局は当事者の立場でアクセスしても、審査の義務付けが無く、長期間かかって回答しても、結局「一般論」でしか回答できないからです。

法務局がある案件の国籍の得喪を回答してもそれは「一般論では…ですが、お客様の個別の案件で実際どうなのか、パスポートの保証はできません。」という趣旨で回答されるだけであり、しかも「正しい回答をするとは限らない」仕組みであることに注意して下さい。外務省(在外公館含む)&パスポートセンターに対しては、決定的な影響力がありません。法務局は国籍喪失していないとの証明書は発行できません。外務省&パスポートセンターに決定的な影響力があるのは、法務局ではなく、法務省本省の民事局です。法務省の民事局には当事者の立場では直接に公的な正式な判断を求めることはできません。それゆえに審査の義務付けのあるパスポート申請が重要になるのです。単に紙一枚書いてパスポート申請すればよいというものではございません。

国籍喪失対策 – ご費用の考え方と一部又は全てをプロに依頼する

STEP(1)国籍喪失届の手続き(※又は、「国籍不喪失手続き」=「国籍維持手続き」)

STEP(2)在留申請(オーバーステイでの退去強制手続きや在留特別許可を含む)の手続き

STEP(3)永住権取得の手続き

STEP(4)国籍再取得の帰化手続き

については、それぞれが、つながっていますが、別の種類の手続きです。弊社では、STEP1~4のうち、一部だけのSTEPを依頼するケースも扱っております。

STEP(1)国籍喪失届の手続き(※又は、「国籍不喪失手続き」)

:国籍喪失の場合は、渉外戸籍手続きでのお見積もりになります。本人の代わりに、日本で代行するかどうか等で見積もりも変わります。「国籍不喪失手続き」の場合には、パスポート自体に代理人として関与した特殊サポートになりますため、案件の性質と依頼内容で見積もりが変わります。

STEP(2)ビザ申請(オーバーステイでの退去強制手続きや在留特別許可を含む)の手続き

:国籍喪失後に法律違反しているかどうかで、複雑度が異なりますので、見積もりは変わります。

STEP(3)永住権取得の手続き

:(3)は国籍喪失後に日本で滞在するだけであれば、必須ではありませんが、お客様の状況、サービス内容や依頼する内容によって異なりますので、事前に相談して見積もりを取ることが重要です。

STEP(4)国籍再取得の帰化手続き

:プロに依頼することで、手続きのスムーズさや成功確率が向上することが期待できますが、(1)国籍喪失手続きの段階と(2)ビザ手続きの段階から、(3)(4)のことを考えてサポートできるかどうかで、いわば「穏便に済ませられるか」の部分でコンサルタントの力量の差が出ますので、見積もりは変わります。なお、「国籍維持手続き」の場合(で維持に成功できた場合)にはSTEP(1)で完了となります。

2万人以上の相談実績!私たちにお悩み相談してみませんか?

○私たちのサービス

○私たちのサービス

弊社は、国籍喪失や再取得に関する手続きを総合的にサポートします。経験豊富な専門家が、個々の状況に合わせた最適なアドバイスと手続きを提供します。これにより、手続きがスムーズに進み、成功確率が高まります。

まずは、無料相談にてお客様の状況を把握し、具体的なサポート内容や費用について説明いたします。その後、お客様のご希望に応じて、書類の準備、申請手続き、そして関連機関との連絡などを行います。

また、お客様の氏名や情報を伏せたまま、お客様の代わりに、行政機関に打診や調整をすることもできます。

さらに、最終的に国籍喪失又は国籍不喪失、在留、永住権、帰化許可等の目的を実現するには、単に書類を用意すればよいわけではなく、そのための許可されるための状況を作るためのコンサルティング業務とアドバイザリー業務も追加料金無料でご案内できます。例えば、「国籍喪失届の手続き」と「ビザ手続き」の段階から、「国籍再取得の帰化手続き」のことを考えてサポートできます。

このようにして、安心して私たちにご相談いただけます。

私たちのサービスを利用することで、手続きの負担を軽減し、国籍喪失や再取得に関する不安を解消できます。お客様にとって最善の結果を得られるよう、全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

記事中でも紹介した、全ての事項につき、無料相談を受け付けています!

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせ

イミグレーションコンサルティングファーム

行政書士あさひ新日本総合法務事務所

株式会社あさひ新日本ホールディングス

お問い合せ

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」をタップ下さいませ。

※メールアドレスは正確にご記入をお願い致します。メールアドレスを間違ってご記入頂きますと、こちらからメールの返信が出来ませんのでご注意下さいませ。

※フォーム下部の「入力内容を送信する」のボタンの上に「ありがとうございます。メッセージは送信されました。」と表示されましたら送信完了です。

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

▼関連記事ピックアップ:理解を広げる追加コンテンツ

国籍離脱とは?書類・戸籍はどうなる?国籍喪失との違い、手続きと提出先まで解説!